療育の現場では、「子どもを落ち着かせる」「問題行動を減らす」ことが目的化され、実質的に子どもを“コントロール”する支援が行われている場面が少なくありません。

しかし、表面上おとなしくなっても、感情を抑え込ませたり、本音を言えない環境に適応させてしまうと、自己否定感や無力感が積み重なります。結果として、思春期以降にうつ・不登校・自己肯定感の低下といった二次障害が起きやすくなるのです。

大切なのは「子どもがどうしたいか」「なにを感じているか」を共に受け止め、寄り添いながら関わること。

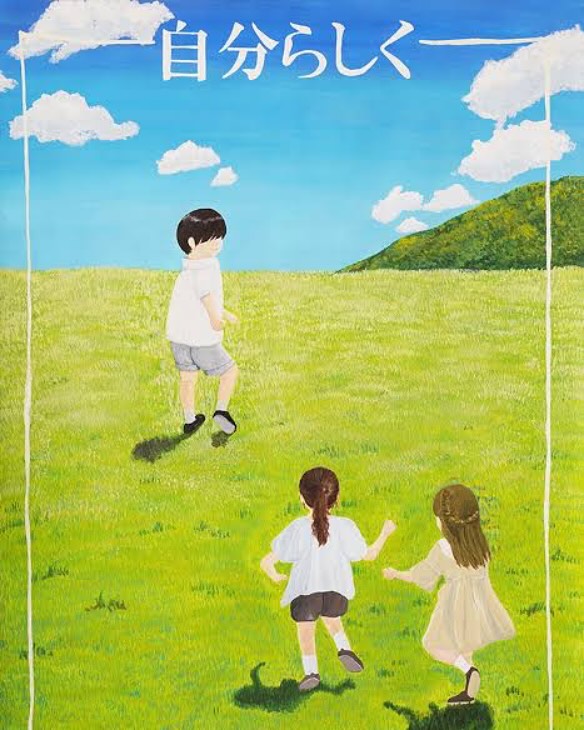

目の前の“良い子”をつくることではなく、将来にわたって“自分らしく生きられる力”を育てる療育が求められています。